|

Las enfermedades infecciosas

en el Camino de Santiago

La ruta de peregrinación posibilita la difusión de patologías,

fundamentalmente de etiología infecciosa. También facilita la

importación de novedades en el ámbito higiénico y sanitario. En

definitiva, supone la convivencia entre diferentes culturas y distintas

formas de abordar la enfermedad.

Las enfermedades infecciosas

atendidas en el contexto de las

peregrinaciones a Compostela se pueden clasificar en:

Enfermedades bacterianas

Entre las enfermedades de etiología bacteriana destaca, en primer

término, la lepra. Entre las enfermedades de etiología bacteriana destaca, en primer

término, la lepra.

Su agente causal es Mycobacterium

leprae, cuya fuente de infección es exclusivamente

humana, siendo su mecanismo de transmisión el contacto

directo.

Desde el punto de vista clínico

ocasiona dos grandes tipos de manifestaciones: cutáneas y

neurológicas.

De su proximidad temporal da una

idea el hecho de que en la actualidad se puede asistir a un reducido

número de casos autóctonos en España, existiendo un tratamiento

eficiente con dapsona.

Las referencias históricas a este

cuadro se remontan al quinto milenio AC en la época de Seti V, faraón

egipcio. En la historia antigua existen también datos en China (1100

AC) e India (500 AC), siendo así mismo señalada por los médicos de

Alejandro Magno.

En la Baja Edad Media se

establece ya en plena Ruta Jacobea una corriente para prestar cuidados

a los leprosos, en la que cabe destacar la actividad desarrollada por

la Orden de San Lázaro (Jerusalén, 1120). En la Baja Edad Media se

establece ya en plena Ruta Jacobea una corriente para prestar cuidados

a los leprosos, en la que cabe destacar la actividad desarrollada por

la Orden de San Lázaro (Jerusalén, 1120).

Las referencias que existen en

nuestro país son, por una parte, la denominada medicus

plagarum del Monasterio de San Millán de la Cogolla

y, de otra, el Fuero de Viguera

(siglo XII). En éste se aborda la enfermedad con una actitud no sólo

médica, sino social. Se establece su declaración pública y se define

como leprosería a "un cercado de chozas" para el aislamiento de los

afectados.

La actitud existente en esta fase

es profundamente restrictiva y muy vinculada al fenómeno religioso. En

primer término, se establecen ordenanzas que van a regir la conducta

del leproso, y en ellas se indica la obligación de mantener una actitud

que minimice al máximo los potenciales riesgos en la transmisión tanto

por vía aérea:

"no contestar a quienes

le preguntan, para no ser contaminados con su aliento"

como a través de los alimentos:

"no comer ni beber sino

en compañía de otros leprosos"

o mediante el contacto

directo:

"no tocar nada a no ser

con un cayado"

Su vinculación al fenómeno

religioso queda demostrada por el hecho de que en el domingo siguiente

a la declaración de un caso se oficiaba una misa pro infirmis

en la leprosería.

En cualquier caso, la lepra es un

buen modelo para documentar la tendencia oscilante en cuanto a la

aceptación social de la enfermedad.

A lo anteriormente descrito se

sucede una época de tolerancia (siglo XIII), en la que a los enfermos

se les permite peregrinar y de nuevo se asiste a períodos de

intransigencia como el vivido a lo largo del siglo XIV, en el que se

les condena al destierro, se dictan sentencias contra leprosos e

incluso se procede a ejecuciones.

En este contexto, el

establecimiento de lazaretos supone la instauración

de lugares de acogida bajo el signo de la Cruz, tal y como gráficamente

se refleja en el lema "O Crux Ave, Spes Unica".

Subir

La peste

En segundo lugar, cabe aludir

como otra enfermedad emblemática a la peste.

Su agente etiológico, Yersinia

pestis, es transmitido fundamentalmente por

picadura de la pulga Xenopsilla cheopis,

que actúa como vector, siendo su principal reservorio la rata

negra (Rattus rattus).

Si bien en la actualidad se

comporta en nuestro medio como una enfermedad "importada", para la cual

existe antibioterapia eficiente, no deja de ser menos cierto que existe

documentación histórica sobre su polimorfismo semiológico.

En su evolución histórica la

peste ha cursado en forma de sucesivas plagas, cuyo origen parece

situarse al sureste de China.

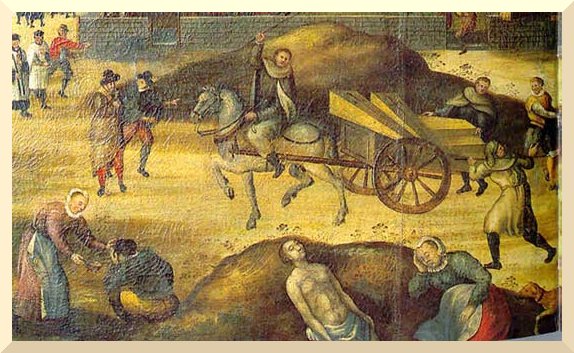

Hacia 1347 a partir de los

puertos de Constantinopla y Alejandría se difunde por el Mediterráneo y

ocasiona focos en los que se va instaurando una mortalidad de hasta un

25 por ciento de los afectados.

Dos siglos después, en 1596, la

peste arriba a los puertos cántabros a partir de naves procedentes de

Flandes y como consecuencia de ello afecta a los peregrinos que

recorren el "Camino Norte" a través de la cornisa Cantábrica,

existiendo estimaciones que sitúan en torno a los 600.000 las muertes

ocasionadas por esta causa.

En lo relativo a los cuidados que

genera esta enfermedad es preciso efectuar un doble comentario. En

primer término, se configuran los burgos de los "francos" que ejercen

una labor de vigilancia de enfermos. De otra parte, se establece una

asistencia hospitalaria a diferentes niveles: desde la construcción de

pequeños edificios a otros intermedios de configuración "palaciana" y a

los mayores de modelo basilical y a aquellos que desarrollan la máxima

expresión de la labor asistencial, entre los que destaca el Gran

Hospital Real de Santiago de Compostela, cuyo estudio ha sido

ampliamente documentado en la literatura especializada.

En el caso de la peste la actitud

clínica y asistencial alcanza su máxima expresividad. En este ámbito

existe una notable confusión diagnóstica, debido a que las

manifestaciones cutáneas, accesibles a la inspección y exploración

convencionales, se agrupan en su semiología, aunque tengan etiologías

diferentes. En la parte asistencial la actitud que prima está

condicionada por la "vigilancia" de los peregrinos. En este sentido,

resultan ilustrativas dos recomendaciones:

"ni con licencia del

administrador –del hospital– se acoja a ninguno que

traiga mal contagioso"

y

"todas las noches al

acostarse los peregrinos han de ser desnudados antes de que se acuesten

y los que no estuvieren limpios: acostarlos en una cama aparte que hay

para sarnosos"

Esto ilustra que además de la

natural confusión diagnóstica a la que inducían las lesiones cutáneas

la actitud sanitaria de "aislamiento" en el concepto genuino del

término poseía un hondo calado, persiguiendo sin duda una finalidad

preventiva.

Subir

Otras enfermedades

De manera sintética cabe aludir a

otras enfermedades bacterianas documentadas a lo largo de la ruta

jacobea con mayor o menor entidad. De manera sintética cabe aludir a

otras enfermedades bacterianas documentadas a lo largo de la ruta

jacobea con mayor o menor entidad.

Entre ellas, y a título

representativo de tres categorías diferentes de transmisión, cabe

reseñar la blenorragia o gonococia,

cuyo agente etiológico es Neisseria gonorrhoeae,

y que constituye un ejemplo paradigmático de enfermedad de transmisión

sexual.

La tuberculosis pulmonar,

ocasionada por Mycobacterium tuberculosis,

representó sin duda un problema importante en los siglos XVII y XVIII,

aunque al ser conocida desde el antiguo Egipto es creíble que

representase una enfermedad típica de contagio por vía aérea en la ruta

jacobea.

En tercera instancia se encuentra

el tifus exantemático, originado por Rickettsia

prowazekii, que es transmitido por la picadura de

piojos y que clínicamente se alude con el término tabardillo.

Subir

Enfermedades víricas

Las enfermedades víricas

documentadas en la ruta jacobea son mucho más escasas, probablemente

debido a que el conocimiento que poseemos de su etiología es

relativamente reciente y adolece del grado de documentación histórica

que poseen las bacterianas.

Al hilo de la reflexión anterior,

si bien es cierto que el virus gripal A fue aislado en 1933 por Smith

et al., el virus de la gripe B seis años más tarde

y el virus de la gripe C en 1950, ello no es óbice para conocer que

entre los siglos XII y XIX han ocurrido alrededor de 300 brotes

polianuales de esta enfermedad.

El primer registro de una

pandemia importante se remonta al siglo XVI, siendo plausible que con

anterioridad se hayan producido otras pandemias. En este sentido, es

creíble que el Camino de Santiago se haya visto afectado por la

actividad de los virus gripales con mayor o menor intensidad, habida

cuenta de la migración este-oeste de la gripe, sentido en el que

discurría el viaje hacia Compostela.

En el mismo ámbito de focalidad,

en cuanto a que son virus de transmisión aérea que originan patología

de vías respiratorias, se sitúan los adenovirus

y los coronavirus,

que a buen seguro han estado involucrados en la génesis de morbilidad

de peregrinos y cuidadores a lo largo de centurias.

En la misma medida pueden haberse

implicado los virus causantes de gastroenteritis,

los de la hepatitis A y los herpesvirus

en su sentido más genérico.

Subir

Enfermedades fúngicas

Aunque conceptualmente no se trata de una enfermedad

infecciosa en sentido estricto, cabe comentar en este apartado, por la

entidad que ha mostrado a lo largo de la historia jacobea, el

denominado ergotismo o Fuego de San Antón. Aunque conceptualmente no se trata de una enfermedad

infecciosa en sentido estricto, cabe comentar en este apartado, por la

entidad que ha mostrado a lo largo de la historia jacobea, el

denominado ergotismo o Fuego de San Antón.

Se produce por consumo de pan de centeno contaminado por el hongo Claviceps purpurea,

lo cual daba lugar a una patología vascular mediada por un efecto

vasoconstrictor potente, frente a la cual hoy día existe un tratamiento

farmacológico eficiente, estando además erradicada. Este

cuadro se evidenciaba en forma de brotes epidémicos en el norte de

Francia, donde se consumía el referido alimento, existiendo una

curación progresiva de los peregrinos a medida que cambiaban de dieta

en su camino hacia zonas meridionales en las que abundaba el pan

candeal de trigo, exento de la referida contaminación. Desde

finales del siglo XI, la Orden de San Antón prestaba su asistencia a

los afectados y adoptaba este nombre por la analogía que existía entre

la sintomatología y el simbolismo de la muerte del santo en los ardores

del desierto. Subir

|