|

Historia

El 3 de junio de 1931

la iglesia fue declarada monumento

histórico-artístico nacional. En aplicación de la disposición

adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio

Histórico Español, pasa a tener la consideración y a denominarse bien

de interés cultural.

Su construcción se remonta a mediados del siglo XII. De esta época sólo

subsiste el muro circundante, los tres ábsides circulares de la

cabecera, que antiguamente eran más altos, y la fachada, de hacia 1160.

La torre actual, neomudéjar, se reconstruyó en 1765, se reforzó en 1835

durante la Primera Guerra Carlista para utilizarla con fines militares,

y sufrió una reforma en el siglo XX que suprimió la linterna y la

cupulilla que la remataban. Un incendio provocado en 1811, durante la

Guerra de Independencia, para evitar que las tropas napoleónicas

utilizaran el edificio, destruyó el templo casi por completo.

Su construcción se remonta a mediados del siglo XII. De esta época sólo

subsiste el muro circundante, los tres ábsides circulares de la

cabecera, que antiguamente eran más altos, y la fachada, de hacia 1160.

La torre actual, neomudéjar, se reconstruyó en 1765, se reforzó en 1835

durante la Primera Guerra Carlista para utilizarla con fines militares,

y sufrió una reforma en el siglo XX que suprimió la linterna y la

cupulilla que la remataban. Un incendio provocado en 1811, durante la

Guerra de Independencia, para evitar que las tropas napoleónicas

utilizaran el edificio, destruyó el templo casi por completo.

En 1849 se reconstruyó la

iglesia, haciéndose más pequeña y con tejado de tipo castellano, a dos

aguas. En 1970, se cerró por peligro de derrumbe. Desde entonces se han

realizado otras obras de restauración y conservación, como el tejado

abovedado y cubierta de acero sobre el friso.

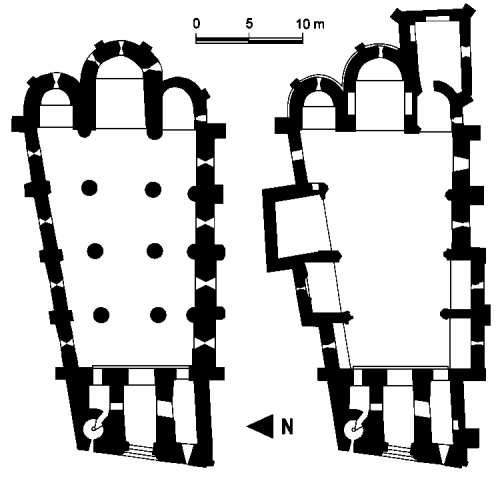

Planta

Era de tres naves y crucero alineado. En el siglo XV se hundieron las

tres naves románicas y en el siglo XVI se reconstruyó con una única

nave central y capillas laterales cubiertas por un artesonado de madera

que iba de arcada en arcada y daba gran altura al interior; también en

el siglo XVI se perforó la piedra del ábside de la Epístola para

alargarlo y construir la sacristía, y se sospecha que había otra puerta

que daba a la casa del cura, que estaba detrás.

La

fachada

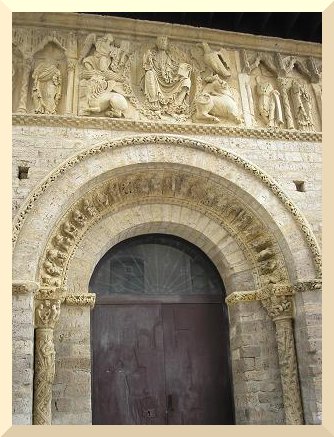

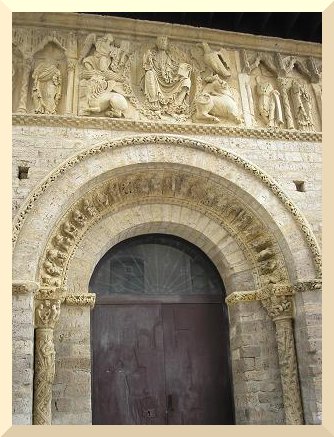

Considerada

como el mejor ejemplo románico, con

influencia

greco-romana, de cuantos existen en el mundo. Consta de una portada con

arco de medio punto y arquivolta figurada apoyada en dos columnas,

rematado el conjunto por un friso en altorrelieve que representa la

revelación apocalíptica de San Juan Evangelista. Es la visión de

Jesucristo como Juez del mundo en el final de los tiempos, con el Libro

de la Verdad y la Vida, rodeado por el Tetramorfos de los Evangelistas

y los doce Apóstoles guardando las doce puertas de la Jerusalén celeste.

La puerta inferior ( pulsa en la imagen para verla con más

detalle) está enmarcada en una arquivolta que descansa sobre

una columna a cada lado de fuste estriado rematado en ángeles a manera

de cariátides en bajo relieve. Las imágenes de los capiteles

representan las virtudes (capitel de la izquierda) y la

condenación del alma (capitel de la derecha).

Los capiteles

En el capitel

izquierdo se ve el cuerpo de un pecador que, tras

haber sido enterrado, se saca del sepulcro y queda desnudo, símbolo de

la vergüenza, e indefenso ante dos perros que lo morderán continuamente

pero sin devorarlo, mostrando así la tortura constante que representa

el Infierno.

En el capitel

de la derecha se ve un león con las fauces abiertas

(el Demonio) intentando alcanzar el alma de un justo, protegido por dos

ángeles que ahuyentan al león mientras un tercero tira de él por el

pelo. En el otro lado del capitel, el león ya tiene la boca cerrada y

el alma del justo, que lleva un libro en las manos, sigue protegida por

los ángeles.

Encima de cada capitel hay sendos cimacios con motivos vegetales y

figuras entrelazadas que representan la desesperación de las almas en

pecado por no poder alcanzar el Cielo.

Subir

La arquivolta

Presenta un león en cada

extremo. Está compuesta por veintidós figuras que representan los

oficios medievales de Carrión, los gremios o entidades sociales que

tanta importancia tuvieron en la Edad Media. Aunque algunos son

difíciles de comprender por su rudeza y su deterioro, de izquierda a

derecha son: Hombre barbado con gorro, joven que golpea una cinta sobre

el yunque, hombre con un recipiente (¿alquimista?), zapatero cortando

cuero, ceramista o acuñador de monedas, fundidor o herrero, artesano

del metal, personaje que levanta su mano derecha sobre el hombro

contrario llevando una máscara (¿juglar?), soplador de herrería (que

curiosamente parece judío por el gorro que lleva y por los cabellos

rizados que le caen sobre la cara), escribano o copista, monje lector,

arpista, juez mesándose la barba, zapatero, cerrajero, herrero

trabajando en el yunque, dos luchadores enfrentados, plañidera,

vihuelista, danzarina contorsionista y sastre. La figura del acuñador

de monedas constituye la primera representación de una ceca

(casa de moneda) medieval, algo único en el mundo; en Francia hay

ejemplos sueltos, pero son muy posteriores.

Subir

El friso

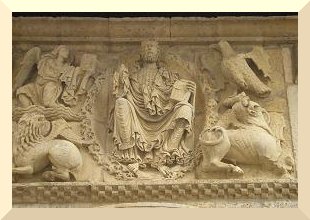

Aparece

presidido por el Cristo de la Majestad, o Pantocrátor

lleva en su mano izquierda el Libro, todavía cerrado porque el Juicio

no ha comenzado, y bendecía con la derecha, mutilada. Es una obra

conseguida, y tiene toda la magnificencia de un dios griego. Rodeado

por el Tetramorfos, según la

visión del profeta Ezequiel: el ángel de Mateo, el león de Marcos, el

águila de Juan y el toro de Lucas. Destacan las vestiduras de las

distintas figuras, con el delicado tratamiento de los pliegues de las

vestiduras, naturalismo en los ademanes de los personajes, algo no

demasiado frecuente en la escultura románica, que en general intenta

representar un mundo simbólico y antinaturalista.

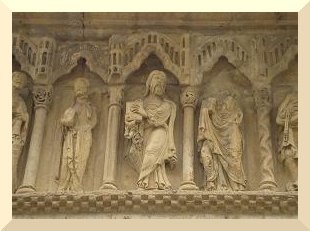

A

ambos lados se extienden los doce Apóstoles bajo otros tantos doseles

trilobulados apoyados en pequeños capiteles historiados. Son figuras

tiesas, amaneradas en los pliegues de sus ropas, sin canon. Esta es la

parte del friso que más ha sufrido el paso del tiempo (y el incendio de

1811), las figuras están muy deterioradas, muchas incluso descabezadas.

Los doseles llevaban inscripciones con el nombre de los distintos

Apóstoles; podemos identificar a Santiago.

En el conjunto del friso se percibe la obra de dos maestros escultores:

el autor de las figuras laterales tiene un estilo plano, poco

evolucionado, mientras que el autor del Pantocrátor y del Tetramorfos

consigue dar movimiento y volumen a los paños y monumentalidad a las

figuras.,ya se anuncia el estilo gótico.

Bibliografía

Carmen Alfaro Ansins

Museo Arqueológico Nacional

III Ciclo de Conferencias del Museo de Palencia

Octubre de 2000

Subir

|